Pour naviguer sur ce site :

Plusieurs styles sont disponibles, essayez !

Où que vous vous trouviez, vous retournerez à la page d'accueil en cliquant sur le Logo canaldumidi.com

N'oubliez pas de parcourir le site, car je vois que certains cherchent des informations qu'ils ne trouvent pas, par faute de ne pas aller sur le plan du site

En se promenant

sur le Canal du Midi

Accueil Carte ancienne du Canal du Midi Ici et là : voyage virtuel Images d'automne Ligne de partage des eaux

Voyez aussi

Sur le Canal du Midi

La source du Canal du Midi Le bassin de Saint Ferréol Le Seuil de Naurouze Toulouse : Les Ponts jumeaux Pont-Canal du Répudre Tunnel du Malpas Écluse de Fonsérannes Écluse ronde d'Agde

Sur le Canal de Garonne

Le Pont-canal d'Agen Castets-en-Dorthe Fontet et le canal Montpouillan

Galeries Photos

Les photos présentes dans les pages courantes sont plus nombreuses que dans les galeries.

Parcourez donc le site...

Mais si vous êtes pressés :

Les sources de la Montagne Noire De la Montagne Noire à Naurouze Du Seuil du Lauragais à Toulouse De Naurouze à Carcassonne De Trèbes à Béziers De Béziers à Sète

Autres réalisations

Autres projets

Canal latéral à la Garonne Canal des Deux Mers Canal des Pyrénées Carte du Canal des Pyrénées Canal Maritime des Deux-Mers

Autres rubriques

Lieux essentiels Particularités Toutes les Écluses du Canal du Midi Toutes les Écluses du Canal de Garonne Les ports et les bureaux Autres ouvrages du Canal Lexique Technique

Les Moulins à Vent

Moulins à Vent du Lauragais Moulins de Castelnaudary Moulins de Villefranche Lauragais Bibliographie sur les moulins

Carte de Sanson Abbeville : De Toulouse à Cintegabelle en passant par Montgiscard et Villefranche-de-Lauragais.

Carte de Sanson Abbeville : De Villefranche-de-Lauragais à Mirepoix en passant par Avignonet-Lauragais

Carte de Sanson Abbeville : Avignonet, Castelnaudary, Mirepoix, Chalabre.

Carte de Sanson Abbeville : Castelnaudary, Alzone, Montréal, Fangeaux, Limoux, Chalabre.

Carte de Sanson Abbeville : Alzone, Pénautier, Carcassonne, Trèbes, Limoux et Alet.

◄ Amont Aval ►

Castelnaudary : Un grand port sur le Canal du Midi

Dans la ville du cassoulet, le canal s'offre une belle étendue d'eau qui nous fait croire que la mer n'est pas très éloignée. C'est le grand bassin.

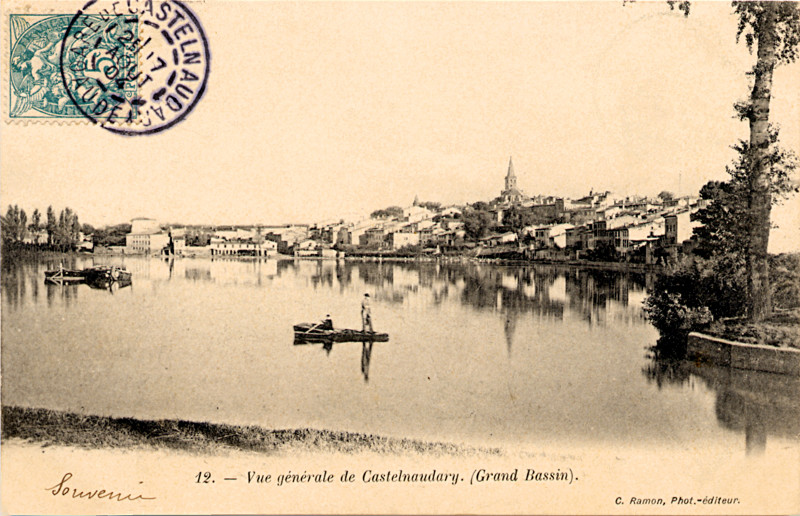

Une carte postale envoyée en août 1904 (voilà plus de cent ans) nous montre le grand bassin, très peu différent d'aujourd'hui. Observez à gauche, l'île de la Cybèle, agrémentée de quelques arbres

Castelnaudary, c'est bien entendu la capitale mondiale du Cassoulet, mais ce serait très réducteur de se contenter de cette définition. Cette ville a été et est toujours encore bien plus que cela.

Castelnaudary : La ville principale du Lauragais

Étroitement liée dans le passé aux évêques de Saint Papoul, Castelnaudary a été incontestablement la capitale du Lauragais jusqu'à la création des départements en 1790. Si aujourd'hui, le Lauragais est partagé entre trois départements (Aude, Haute-Garonne et Tarn), cette ville, qui occupait une importante position sur les plans judiciaire et administratif, conserve toujours la mémoire du comté et de la sénéchaussée du Lauragais.

Castelnaudary : La ville du canal

Le Canal aurait pu passer ailleurs. Le devis initial, conclu par le chevalier de Clerville, ne prévoyait pas de passer par Castelnaudary. Le modifier, c'était imposer des contraintes techniques et financières plus importantes qui risquaient, comme le craignait Colbert, de retarder l'avancement du projet. Le scénario était le même pour Carcassonne.

La différence, c'est qu'à Castelnaudary, la volonté de voir arriver le canal était certainement bien plus grande ; en tout cas, le projet n'était pas défendu seulement par la ville, celle-ci était soutenue par le diocèse de Saint-Papoul. De plus, la participation demandée par Riquet pour modifier le tracé était bien moindre (30 000 livres).

En définitive, la contribution financière de la ville et du diocèse a permis le passage du canal aux portes de Castelnaudary.

Le grand bassin permet de régulariser l'apport en eau des écluses Saint-Roch. Comme il est souvent balayé par le vent d'autan qui parfois provoquait la noyade des chevaux de halage, une île «coupe-vent» a été aménagée côté Ouest, il s'agit de l'île de la Cybèle.

Une autre vue ancienne du grand bassin, encore presque identique aujourd'hui. Seuls, l'archaisme de la péniche que nous voyons en premier plan, et bien sur le cachet de la poste, nous permettent de comprendre que c'était hier.

Observez l'évolution du temps sur les deux images suivantes,

qui représentent l'un des hauts lieux de Castelnaudary.

Castelnaudary : La ville des moulins et des meuniers

Le vent...

Une promenade le long des berges du grand bassin serait incomplète si elle n'était pas complétée par une rêverie... imaginer comment étaient ces lieux autrefois ! Le Lauragais est un pays de vent. Qu'il s'agisse du Cers, venu du Nord-Ouest ou du Vent d'Autan, beaucoup plus violent et beaucoup plus fréquent, qui vient de la Méditerranée. Lorsqu'il souffle, le Vent d'Autan est déjà très fort à Castelnaudary, mais il devient encore plus violent au niveau de Villefranche de Lauragais et perd ensuite progressivement de sa puissance jusqu'à Toulouse où il est encore très fort.

Le vent, c'est un aléa climatique, mais c'est aussi une richesse lorsqu'on sait l'utiliser. Cette énergie a été exploitée des le début du XIIIème siècle avec la construction de moulins à vent. La plus belle rêverie possible sur le passé dans cette région du Lauragais, c'est peut être bien de penser à tous les moulins à vent qui pouvaient exister. Imaginez donc que vous êtes dans le premier siècle de l'histoire du canal, et que le pourtour du grand bassin est décoré de 20 à 30 moulins à vent.

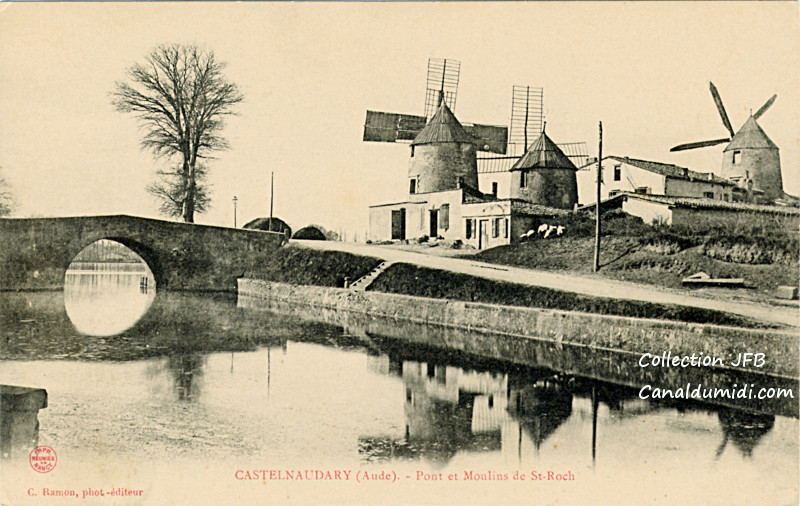

Les Moulins et le pont Saint Roch au début du XXème siècle

Observez les trois Moulins. Les deux premiers sont dotés chacun de quatre ailes classiques. Il faut déployer la voilure pour que le moulin puisse fonctionner, c'est le cas pour deux des ailes du moulin le plus à gauche. Quant au moulin le plus à droite, il est doté d'ailes de type Berton (du nom de l'inventeur). Ce système consiste en un ensemble de plaques superposées qui peuvent glisser l'une sur l'autre. Ainsi, il permet de passer d'une position fermée à une position déployée un peu à la manière d'un éventail. En position fermée, la prise au vent est quasi inexistante, et le réglage plus ou moins important de la position déployée permet de capter le vent en fonction de sa vélocité.

D'autres Moulins à vent de Castelnaudary sont visibles, ainsi que ceux de Villefranche de Lauragais.

...et l'eau.

L'arrivée du canal a également permis d'exploiter une nouvelle richesse : l'eau ! Les meuniers ne se sont pas privés de cette possibilité. Au niveau des écluses Saint-Roch, un chenal latéral au canal a été creusé pour faire tourner deux moulins dont les bâtiments, malheureusement à l'abandon, sont encore visibles.

Castelnaudary : Les évènements d'automne

Quelques évènements importants, et notamment des batailles, ont marqué l'histoire de Castelnaudary, en voici trois qui se sont déroulées vers l'automne.

1211 : Au début de l'automne

En 1211, pendant la croisade des albigeois, une bataille oppose Raymond VI, comte de Toulouse, allié à Pierre-Roger, comte de Foix, aux croisés dirigés par Simon de Montfort. Sa datation n'est pas précise, mais des indices (notamment les écrits de Pierre de vaux de Cernay, chroniqueur pro-français de la croisade) permettent de penser qu'elle a eu lieu à l'époque où les raisins sont murs.

Après la conquête et le massacre de Lavaur, le 3 mai 1211, un premier échec pour conquérir Toulouse durant le mois de juin, et une incursion dans le Quercy durant l'été, Simon de Montfort est retourné à Carcassonne.

L'automne suivant, une armée de méridionaux et de routiers en provenance de Foix et Toulouse se prépare à l'affronter. Conseillé par un seigneur Anglais, Hugues de Lacy, le chef des croisés décide d'aller à sa rencontre et se dirige aussitôt vers Castelnaudary. Il ne se contente pas de tenir la place et va à la rencontre de ses adversaires.

Les débuts de la bataille ne sont pas en faveur des Français, mais ils vont être favorisés par le manque d'organisation et de discipline des méridionaux. Fondant son espoir sur une soixantaine de cavaliers, Simon de Monfort prend à revers l'armée de Pierre-Roger de Foix et renverse la situation. Pendant ce temps, Raymond VI reste inactif à la tête de ses troupes.

Les résultats des combats sont mitigés. Militairement vaincus malgré une grande supériorité numérique, les méridionaux clameront leur victoire (la guerre de l'information existait déjà à l'époque !). Les croisés vainqueurs ne profitent pas de leur avantage et préfèrent consolider leur position. Au bout du compte, les méridionaux mettent ensuite cette situation à profit pour reprendre la plupart des villes de l'Albigeois et du Quercy.

1355 : 31 Octobre

Castelnaudary a été marquée comme bien d'autres villes du Languedoc par l'expédition du prince de Galles (dit le prince Noir). Le 31 octobre 1355, la ville a été presque entièrement détruite, mais on ne peut pas réellement parler de bataille, tout juste d'un massacre et d'un pillage.

Le pays n'avait pas connu de guerre depuis bien longtemps et se trouvait sans défense. Selon Froissart, célèbre chroniqueur de l'époque, «le pays regorgeait de richesses, fruit d'une longue prospérité et d'une profonde quiétude. Ce ne fut pas une expédition militaire, ce fut l'invasion d'une forte troupe de brigands.»

Le prince de Galles débarqua en Gascogne en été 1355 et se mit en mouvement durant le mois d'octobre. Parti de Bordeaux, il commença à ravager la Gascogne, il traversa la Garonne au niveau de Portet, en amont de Toulouse et ravagea le Lauragais : Mongiscard, Avignonet, Villefranche de Lauragais, Fanjeaux, le Mas Saintes-Puelles furent incendiées et mises à sac. Il continuera ainsi jusqu'à Narbonne, en se gardant bien d'attaquer les places les mieux défendues.

1632 : La fin du Duc de Montmorency (septembre-octobre)

Marie de Médicis, mère de Louis XIII, et Gaston, Duc d'Orléans, frère du roi, formulent le projet d'exclure le cardinal Richelieu de son ministère. Ils constituent un puissant parti. Le Duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, se joint à ce mouvement. Il parvint à rallier la plupart des villes du bas Languedoc, à l'exception de Carcassonne. Cependant, les villes du Haut-languedoc sous l'action du parlement de Toulouse, restent fidèles Le roi ordonne au maréchal de Schomberg de faire route contre les opposants.

La rencontre décisive aura lieu à Castelnaudary. Le Duc de Montmorency affronte avec témérité l'armée royale. Il est presque aussitôt gravement blessé et continue à avancer vers les rangs ennemis en subissant de nouvelles blessures. Finalement, son cheval est tué et il s'effondre avec lui. Fait prisonnier, il est amené dans la ville pour être soigné et sera ensuite rapidement transféré au château de Lectoure par mesure de sécurité. La bataille proprement dite n'a pas excédé une demi-heure. Le Duc de Montmorency est condamné à être décapité. Malgré de multiples interventions en sa faveur, il est exécuté dans l'hôtel de ville de Toulouse, le 30 octobre 1632.

Nous terminons cette page avec une vue panoramique du Grand Bassin

D'autres photos de Castelnaudary sont visibles sur la page

Automne sur le Canal