Voyez aussi

Sur le Canal du Midi

La source du Canal du Midi Le bassin de Saint Ferréol Le Seuil de Naurouze Toulouse : Les Ponts jumeaux Pont-Canal du Répudre Tunnel du Malpas Écluse de Fonsérannes Écluse ronde d'Agde

Sur le Canal de Garonne

Le Pont-canal d'Agen Castets-en-Dorthe Fontet et le canal Montpouillan

Galeries Photos

Les photos présentes dans les pages courantes sont plus nombreuses que dans les galeries.

Parcourez donc le site...

Mais si vous êtes pressés :

Les sources de la Montagne Noire De la Montagne Noire à Naurouze Du Seuil du Lauragais à Toulouse De Naurouze à Carcassonne De Trèbes à Béziers De Béziers à Sète

Autres réalisations

Autres projets

Canal latéral à la Garonne Canal des Deux Mers Canal des Pyrénées Carte du Canal des Pyrénées Canal Maritime des Deux-Mers

En se promenant

sur le Canal du Midi

Accueil Carte ancienne du Canal du Midi Ici et là : voyage virtuel Images d'automne Ligne de partage des eaux

Les Personnages du

Canal du Midi

Les grands rôles Pierre-Paul Riquet Jean-Baptiste Colbert François Andréossy Sébastien le Prestre de Vauban Louis XIV

Carte de Nolin : Diocèses de Toulouse et de Montauban. La Garonne de Toulouse à Montech.

Carte de Nolin : Diocèse de Saint-Papoul. De la Montagne Noire à Naurouze, puis de Castelnaudary à Carcassonne.

Carte de Nolin : Diocèse de Carcassonne, cité de Carcassonne, Trèbes et Marseillette.

Carte de Nolin : Diocèse de Narbonne. Grand bief, Narbonne, tunnel du Malpas.

Carte de Nolin : Diocèse de Béziers. Du tunnel du Malpas à Béziers, puis à Vias.

Carte de Nolin : Diocèse de Montpellier. Balaruc, Sète et les étangs.

Carte de Nolin : Diocèse de Saint-Pons. Olonzac, Argens.

◄ Amont Aval ►

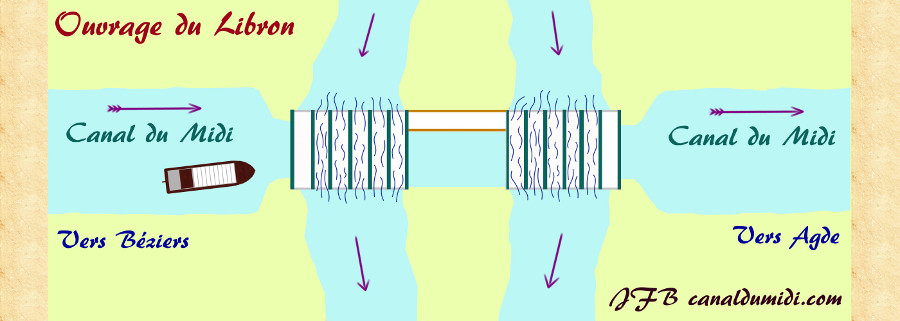

Les ouvrages du Libron (ou l' ouvrage du Libron), à quoi ça sert ?

Oui, à quoi servent les ouvrages du Libron ? Parfois, on dit que c'est une écluse, mais ce n'est pas vrai, les ouvrages du Libron ne répondent pas du tout à la définition d'une écluse, puisque quand on l'a passé, on se retrouve au même niveau ! Imaginez vous, nous sommes à l'altitude de 2 mètres, 2 mètres 50 à peine ; plus loin, à l'écluse ronde d'Agde, nous nous élèverons légèrement en altitude, puis, nous traverserons l'Orb, et ensuite, après avoir passé la porte de garde de Prades, nous aurons notre dernière écluse, celle du niveau zéro, l'écluse de Bagnas...

En tous cas, les ouvrages du Libron constituent une très belle réalisation technique, qui mérite à elle seule, une superbe mention. Selon moi, cette réalisation, fait partie des monuments majeurs du Canal du Midi. Mais pourquoi dit-on ouvrages du Libron au pluriel plutôt que de n'évoquer que l'ouvrage ? Peut-être parce qu'il existe deux parties "mécaniques" et un sas central.

L'arrivée côté Ouest du Canal.

L'histoire et les contraintes du Libron

Le Libron est un petit cours d'eau insignifiant la plupart du temps, sauf lorsqu'il y a un gros orage ou de fortes pluies. Or les pluies et les crues aussi soudaines qu'inattendues sont nombreuses sur le littoral languedocien. À ce moment là, le petit ruisseau insignifiant qu'est le Libron se transforme en véritable petit torrent charriant de la boue et des graviers. Son comportement est comparable à celui d'un oued.

Comme nous nous trouvons à une altitude trop basse, il est illusoire d'essayer de passer au dessus ou au dessous du cours d'eau. Il a fallu trouver une solution. De toute façon, il faut que ruisseau et canal se croisent et il convient d'éviter l'ensablement de ce dernier.

L'ouvrage du Libron dans son état actuel n'a pas été réalisé par Pierre Paul Riquet, mais sa conception est vraiment géniale, tant sur le plan technique qu'esthétique.

Avant, les crues du Libron devaient être subies, et la navigation était interrompue, parfois brièvement, mais parfois pendant quelques jours. Un système de radeau mobile était prévu pour éviter l'ensablement du canal et laisser passer les flots tumultueux du Libron. Pendant ce temps, les péniches devaient attendre...

Les concepteurs des ouvrages actuels

Deux ingénieurs sont à l'origine de la conception de ce magnifique ouvrage technique.

On a coutume d'attribuer la réalisation moderne à l'ingénieur Maguès, et si vous vous rendez sur les lieux, vous lirez son nom sur les panneaux de présentation (d'ailleurs fort bien réalisés). C'est vrai, mais en partie seulement... Bien sur, c'est sous son administration que le chef d'œuvre a été réalisé : son rapport date du 18 Mars 1855, et l'ouvrage a été réalisé en 1858. Il n'en reste pas moins que l'idée initiale est dûe à un autre ingénieur, Loysel, qui avait déjà formulé ce type de proposition le 24 avril 1826, soit presque trente ans plus tôt. Certes, entre les deux rapports, on voit bien que les choix techniques définitifs sont dûs à l'ingénieur Maguès, mais l'idée initiale revient bien incontestablement à Loysel.

Comment fonctionnent les ouvrages du Libron ?

Il s'agit d'un judicieux système d'acqueducs mobiles, au moyen de vannes et de bâches.

J'ai lu quelques inexactitudes sur internet, et aussi quelques explications incomplètes (ce qui est moins grave), tant sur le plan historique qu'au sujet de la réalisation technique de l'ouvrage. Personnellement, je me réfère directement aux archives du Canal du Midi.

Pour assurer une navigation continue, l'idée est de séparer le Libron en deux bras que l'on laissera libres tour à tour en cas de crue. On arrête les flots du Libron du côté où la péniche arrive en fermant les vannes et en ouvrant les bâches du premier acqueduc mobile. La péniche passe et s'arrête dans le bassin central. Derrière elle, on ferme les bâches et on ouvre les vannes pour laisser à nouveau s'écouler le Libron. Ensuite, on ferme vannes et on ouvre les bâches de l'autre acqueduc mobile. La péniche passe, et le tour est joué ! Si la crue continue et si aucun passage de barque n'est prévu, on laisse les vannes ouvertes et les bâches fermées pour laisser passer les eaux tumultueuses.

Inutile de préciser que cette réalisation a demandé une étude sérieuse, tant en ce qui concerne l'idée technique elle même que pour faire face à la nécessaire pérénité de l'ouvrage, tout en tenant compte des conditions de sécurité pour les éclusiers chargés de le manœuvrer. Après avoir exposé les inconvénients d'acqueducs mobiles à bascule, l'ingénieur Maguès arrête sa proposition sur un acqueduc mobile horizontal suspendu avec un système de guidage des bâches par rails, dans le sens du cours du Libron. Ce système paraissait être celui qui réduisait au maximum les contraintes induites par la force de l'eau. Les vannes quant à elles, ont été pouvues d'énormes poulies et de contrepoids conséquents.

Avec cette série de quatre images, vous verrez, de manière très simplifiée, comment se déroule un passage du Libron en période de crue... Cliquez donc sur cette première image, et vous verrez la suite... Je me suis demandé pourquoi on parlait des ouvrages plutôt que de l'ouvrage... Peut être bien que la raison est qu'il s'agit d'un ensemble composé de deux parties comme vous le verrez sur ces images.

Et ensuite, viennent des photos que j'espère aussi descriptives que possible...

Les vannes côté aval du Libron.

Vue vers le Nord d'une bâche.

Vue vers le nord (le Canal du Midi est parallèle par rapport à la prise de vue et le Libron vient vers nous). On aperçoit le mécanisme de l'acqueduc mobile. De part et d'autre, les bâches sont ouvertes, et elles seront fermées pour laisser passer le Libron en cas de crue. Les armatures en fer que nous apercevons permettent de synchroniser les deux côtés. On distingue les rails sur lequel l'ensemble se déplace.

Le bassin central des ouvrages.

Il s'agit ici de l'endroit où les péniches attendent pour passer la deuxième partie des ouvrages. Sur cette photo, nous sommes dans l'axe du Canal du Midi. Les bâches sont ouvertes et la navigation est libre.

Vue d'Est, les rails et les guides des bâches de l'acqueduc mobile.

Vue vers le Sud, on aperçoit les poulies qui supportent les vannes.